激光夜視技術在中國出現已有將近十年的時間,它屬于主動紅外夜視技術的一種,其原理是將激光點光源通過光學擴散,達到夜間照明的目的,其波長多在808、940、980nm,屬于近紅外光。系統采用高通光量的夜視鏡頭接收目標反射光成像,再用低照度的CCD攝像機采集圖像并輸出。照明系統、成像鏡頭、攝像機三者作為系統的核心部件,互相配合,任何一個環節出現瓶頸都會導致整套系統達不到理想的效果。十年來,激光夜視廠家如雨后春筍般出現,各家參數、價格也參差不齊,給客戶的選擇造成了大的困難,對行業本身也有較大沖擊,激光夜視技術雖大有取代紅外LED燈的趨勢,但混亂的技術及市場狀態也導致客戶不敢貿然下決定使用,本文將從影響夜視距離及效果的各方面因素入手,幫助客戶更好的理解激光夜視技術。

絕大多數客戶打電話都會問到一個問題“你們的夜視產品能達到1000米嗎?大概什么價格?”不同的廠家可能給出的回答大相徑庭,夸張點說,甚至會有五到十倍的差價,這一定會讓客戶犯嘀咕,同樣的技術,怎么差距會如此之大?價格低的是不是技術不成熟,價格高的是不是“半年不開張,開張吃半年”宰人,事實上,每一個生產型企業都不會拿自己的信譽開玩笑,出現這種情況的根本原因在于,各家對夜視距離的理解和觀念存在差別。

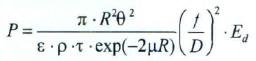

先看一個較為復雜的計算公式:

上式中,R代表需要達到的夜視距離,θ代表激光擴散角度,f代表所選鏡頭焦距,D代表鏡頭的有效通光孔徑,f/D就是我們熟知的鏡頭的F值,Ed代表所選攝像機的靈敏度閥值,其余ε、ρ、τ、μ等分別代表照明系統透過率、目標漫反射系數、成像系統透過率、大氣衰減系數等很難由人為左右的參數。P為圖像清晰成像所需要的光強度,可折算為夜視照明情況下需要的激光功率。

上式為理論計算數據,不可控參數取平均值,選用400mm,F3.6鏡頭,攝像機照度0.001LUX,看1000米,激光照明角度0.5度(照明直徑8米),理論計算得激光實際上只需要不到1.5W,也就是說,1.5W激光,完全可以照到1000米,并且成像,但只能呈現出類似“手電筒”的效果,如下圖:

.jpg)

同樣一條路,下圖在成本大體相當的情況下更換了配置,相信客戶會更認可如下圖看到的效果,效果差距如此明顯。

不難想象,如果客戶需要看更大的范圍呢?前一種配置一定會更模糊,更暗,而后一種配置還可以在很大范圍內保持清晰的效果,如下圖:

.jpg)

由圖可見,在1000米甚至更遠的距離上,清晰成像不成問題。其范圍,效果都不會和熱成像有很大差距,關鍵看各核心部件的配置及配合情況。我們認為,真正性價比高的產品,不應該理解成在limit狀態下,用低的成本,達到客戶要看到的距離,而是合理配置系統的各個部件,使其完美的發揮自身所有優勢,在達到客戶要求的基礎上,真正為客戶需求考慮,發揮產品應有的功能。能看1000米的設備,在200米距離上,不但不能識別,反倒什么也沒法看,這樣的產品能算真正看到1000米嗎?

從公式上,我們應該深刻理解到的是,激光的選擇,跟夜視距離的平方成正比,跟所選鏡頭F值的平方成正比,跟攝像機的靈敏度閥值成正比。而激光的擴散角,并不是我們想怎么做就怎么做,它要完全根據所選鏡頭的視場角來設計,設計小了,會出現“手電筒”,設計大了,會出現大量光成平方狀的浪費,導致成本很高,但效果很不理想,除了三大影響效果的配件,實際使用上的操作也會大幅度的影響夜視效果,這就不得不提到系統的配合性問題,激光是否能夠跟鏡頭聯動,重點部位是否需要設定預置位,激光是否能夠同步預制位等等一系列技術問題都需要考慮,對于整套系統來說,云臺解碼器也有必要和攝像頭一起討論。在此,結合我們將近十年的激光夜視開發經驗,談一談如何真正做到“具性價比”的配置,產品永遠沒有完美的時候,我們能做到的,也僅僅是逐步的去發現更合理的配置方案。